pour Gaël

J’ai découvert Joan Didion pour des raisons personnelles, avec son Année de la pensée magique, qui est un très beau livre sur le deuil (on rencontre certaines œuvres uniquement pour des raisons qui ne relèvent que de soi). On m’avait alors offert ce livre. Je l’ai offert à mon tour. Pour sûr qu’il est une communauté de la Pensée magique, et qu’elle ne fait que grandir.

L’essentiel des ouvrages de Didion a été recueilli dans deux volumes de la prestigieuse Library of America, qui recouvrent, le premier, les années 60 et 70 ; le second, les années 80 et 90. De sorte à compléter cette collection, un troisième (peut-être même un quatrième) est nécessaire. Sans doute est-il en préparation.

Presque tous les livres de Didion ont été traduits en français, et bénéficient d’une diffusion pour le moins efficace en format de poche. Ne nous plaignons pas.

Didion est, pour l’essentiel, une chroniqueuse, une journaliste à l’américaine. Elle appartient à ce que Tom Wolfe incarnait et définissait comme New Journalism. La formule a émergé à la faveur d’une époque où tout ce qui était culturellement significatif était qualifié de « nouveau » (Barthes mettait en garde contre cette « nouveauté » qui n’est peut-être que de l’ordre du stéréotype), du roman à l’art culinaire, en passant par la critique littéraire et la philosophie, sans oublier, bien sûr, mère de toutes les nouveautés anciennes et à venir, la Nouvelle Vague — cela persistera jusque dans l’appellation de New Wave. Les livres de Didion sont estampillés tantôt romans, tantôt essais mais ces récits de la très haute bourgeoisie américaine constituent aussi bien une traversée de la culture américaine, émaillée — cela les sauve — d’impressions et de passions très vives, dont The White Album, série de chroniques parues entre 1976 et 1978, est particulièrement représentatif.

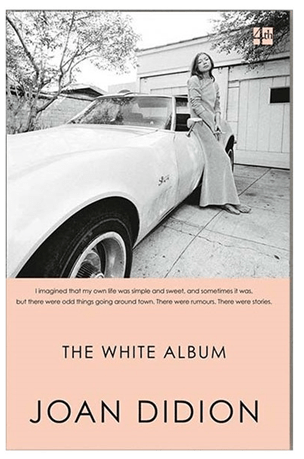

Ne nous arrêtons pas aux virées en Corvette Stingray, aux histoires grandioses mettant en scène Didion et Jonathan Gregory Dunne, alors scénaristes pour Hollywood (on leur doit notamment The Panic in Needle Park (1971), avec Al Pacino et Kitty Winn). Ne jetons pas l’ultra-bourgeoise avec le champagne et l’eau de la piscine : Didion parvient à capter une époque et à en fournir une image pour le moins probante. Ce sont surtout les évocations de la Californie qui nous retiendront, encore que tout un pan de l’œuvre de Didion soit consacré à l’Amérique latine (voir, par exemple la section « In Bogotá » dans The White Album). On lira aussi les très belles pages sur le vent de Santa Ana dans le « Los Angeles Notebook » (dans Slouching Towards Bethlehem, recueil de chroniques dont le titre fait signe à W.B. Yeats, et qui entre très vivement en résonnance avec The White Album), où une prose élégante est mise au service d’un contenu proprement journalistique. Et, dans The White Album, la très saisissante évocation des grands incendies à Malibu en 1978 : « Des chevaux ayant pris feu furent abattus sur la plage. Des oiseaux explosèrent dans les airs. Les maisons quant à elles n’explosaient pas mais implosaient au contraire, comme à l’occasion d’une attaque nucléaire. » Cela se trouve dans la section « Quiet Days in Malibu », qui est un clin d’œil aux Jours tranquilles à Clichy d’Henry Miller — une inquiétude réelle traverse ces pages, qui témoignent de la fin d’un rêve. C’est, comme l’écrit Didion, le matin après les années 60.

The White Album, qui paraît en 1979, doit son titre à l’album éponyme des Beatles, que l’on nomme, par commodité, l’Album blanc, sorti en 1968 [voir ici]. Didion revient sur l’affaire Charles Manson, lequel était fasciné par les Beatles. « Beaucoup de personnes que je connais à Los Angeles estiment que les années 60 s’arrêtèrent abruptement le 9 août 1969, exactement au moment où la nouvelle des assassinats de Cielo Drive embrasa toute la communauté, et c’est vrai en un sens. » Lire Slouching Towards Bethlehem et The White Album, c’est se plonger dans cette période, et dans les sixties qui l’ont précédée. On assiste à une session d’enregistrement des Doors, on croise les Black Panthers. Ou alors c’est Janis Joplin qui fait irruption dans la belle maison de Franklin Avenue, qui demande un Bénédictine et Brandy dans un grand verre à eau (« les gens du monde de la musique ne voulaient jamais de boissons ordinaires », précise Didion).

L’inscription dans le temps des chroniques de Didion obéit à une logique subtile. Didion donne à lire, mieux que de simples reportages, des récits, avec leur construction propre, faite de mémoire et de désir, maintenus dans celui, plus grand, de l’histoire américaine. La qualité documentaire de The White Album réside dans le fait que ce livre se présente comme une sorte d’image dialectique. Il est quelque chose de tremblé ou d’instable dans l’écriture de Didion (cela est lié au fait qu’il s’agit de recueil de textes divers, plus assemblés que réellement rassemblés). Walter Benjamin parle justement de l’aspect « saccadé » de l’image dialectique.

Un fait du hasard — à mieux dire, de la chance — assure à ces chroniques valeur documentaire et force de récit, dans un seul et même geste qu’il nous est seulement donné de comprendre de manière rétrospective. Ce n’est pas sans exalter cette sensation toute post-moderne, difficilement séparable du snobisme le plus trivial (nous vivons une époque où l’on se glorifie de faire de l’ancien avec du neuf, ou plutôt de fabriquer du simili ancien avec de l’authentique camelote), qui consiste à éprouver de la nostalgie pour un temps que l’on n’a pas connu.