La poésie d’André du Bouchet n’est pas de mon goût. Mais je lui reconnais, en ce dire inlassable de la cassure, une force irrécusable. Celle, en somme du Dichten, en son sens le plus matériel : ce qui rapproche, unit, soude. Or, l’ajointement éperdu de du Bouchet est matérialisé par la spatialisation du poème, par ses tirets et ses espaces, par un irrémédiable suspens — au fond, rien de moins hermétique que cette poésie ajourée au sujet de laquelle, très tôt, dès 1962, Jean-Pierre Richard signait quelques pages décisives.

Là où je crois rencontrer du Bouchet, là où sa parole me touche, tout juste m’effleure, et ce n’est sans doute qu’une illusion de ma part — un leurre de la sienne —, c’est au moment où il tâche de penser le poème, et peut-être du Bouchet ne vise-t-il qu’à cela. Ainsi, sa brève préface à sa traduction de fragments de Joyce, « Lire Finnegans Wake ? » (1962), garde à mes yeux toute sa belle puissance minérale et roborative. « La parole arasée en quoi, indéfiniment, sombre Finnegans Wake se précise lorsque nous cessons de lire. […] Illisible, elle recouvre à nos yeux son unique envergure, par delà cette minutie que requiert de nous son acheminement pointilleux, sa patience, son émiettement. Elle redevient ce bloc d’un désastre qu’à chaque ligne nous aurons pu apprehender. » Traduisant la fin et le début du Wake, du Bouchet s’astreint, là encore, à opérer une Dichtung, un ajointement entre le début et la fin du livre interminable, sans commencement ni terme véritables.

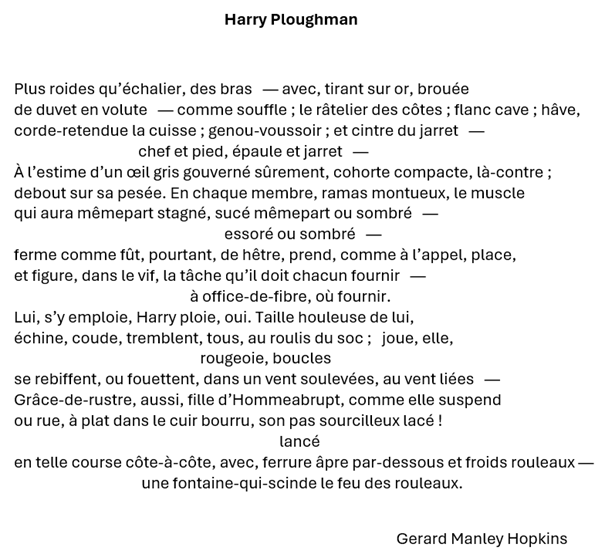

Les éditions Gallimard republient L’Incohérence (première publication : 1979). On y trouve notamment la traduction que du Bouchet effectua du poème « Harry Ploughman » de Gerard Manley Hopkins. Du Bouchet parvient idéalement à transposer la densité expressive de Hopkins. C’est tout sauf une traduction qui viserait à éclairer le poème. Il y a là une création dans la langue française, de même que Hopkins tend à créer une langue nouvelle au sein de l’anglais, non sans ajourer le poème. Ainsi, respectant les hapax hopkinsiens, la traduction de du Bouchet abonde en agglutinations néologiques : « corde-retendue », « genou-voussoir », « mêmepart », « office-de-fibre », « grâce-de-rustre », « Hommeabrupt » ou « fontaine-qui-scinde ». Sans doute qu’en français ces inventions sont encore moins naturelles qu’en anglais (langue plus plastique et permissive sur ce point). Mais là où du Bouchet fait en quelque sorte décoller sa traduction, c’est dans le choix qu’il opère d’une syntaxe particulière — d’un phrasé singulier — au point que le poème de Hopkins semble relégué à l’arrière-plan, presque nié à mesure même que du Bouchet le réinvente, le suscite selon des moyens autres. Voici :

[on peut lire l’original ici]

Du Bouchet fait le choix de ne pas traduire le titre du poème, ce qui ajoute un surcroît d’étrangeté en français, où l’on aurait pu traduire, le plus simplement du monde, par « Harry, laboureur ». Ce titre, explicite, agit en somme comme une légende à ce poème fort dense ; il définit l’horizon de nos attentes. Or, Ploughman, pour qui ne saurait pas l’anglais, peut fonctionner chez du Bouchet comme un nom de famille. Cet arbitraire n’est pas nécessairement porteur de sens : nous lisons ici le portrait d’un certain Harry Ploughman, où le labour est désémantisé. Celui-ci est laissé au corps d’un poème retravaillé par sa traduction, sa cassure et ses syncopes.

Moins spectaculaires, les traductions que du Bouchet propose de Hölderlin emportent plus facilement l’adhésion. Ainsi, on trouvera, dans L’Incohérence, L’unique [Der Einzige] dans la traduction de du Bouchet, mais aussi Hölderlin aujourd’hui, texte fort dense, qui ouvre sur un aveu et sur l’affirmation du poème comme entité autonome, y compris dans sa propre langue : « Je connais mal la langue de Hölderlin. Une méconnaissance qu’il me faut assumer devant vous, n’a pas paru de nature à entraver le mouvement de poèmes comme indépendants, parfois, de la langue dans laquelle ils sont inscrits. » Le volume de la collection de la Pléiade qui rassemble les œuvres de Hölderlin fait figurer quelques traductions de du Bouchet, notamment celle de In liebliecher Bläue. Là, le poème coule de source :

En bleu adorable fleurit

Le toit de métal du clocher. Alentour

Plane un cri d’hirondelles, autour

S’étend le bleu le plus touchant. Le soleil

Au-dessus va très haut et colore la tôle,

Mais silencieuse, là-haut, dans le vent,

Crie la girouette. […]

In lieblicher Bläue blühet

mit dem metallenen Dache der Kirchturm.

Den umschwebet Geschrei der Schwalben,

den umgiebt die rührendste Bläue.

Die Sonne gehet hoch darüber und färbet das Blech,

im Winde aber oben stille krähet die Fahne. […]

Bien sûr, la singularité de Hölderlin au sein de la langue allemande n’est pas celle de Joyce ou de Hopkins au sein de l’anglais. Depuis cette langue, du Bouchet a traduit Shakespeare, certaines de ses pièces aussi bien que Les Plaintes d’une amante [A Lover’s Complaint] ou Le Phénix et la colombe [The Phenix and the Turtle]. La manière dont du Bouchet fait parler Prospero (La Tempête) est remarquable :

Ce n’étaient là que jeux : les voici terminés… Ces acteurs,

Je vous l’avais dit, étaient des esprits, tous, et

Sont fondus dans l’air, dans les souffles de l’air,

Et, telle la fabrique sans fondement de cette vision,

Les tours coiffées de nuages, les splendides palais,

Les temples solennels, le vaste globe même,

Oui, comme ceux qui tous en sont les hoirs, vont se dissoudre,

Et, ainsi que cette chimérique parade évanouis,

Ne laisseront pas un vestige de leur buée… Nous sommes de l’étoffe

Dont les rêves se font, et notre petite vie

S’arrondit en un sommeil.

Our revels now are ended. These our actors,

As I foretold you, were all spirits, and

Are melted into air, into thin air:

And, like the baseless fabric of this vision,

The cloud-capp’d towers, the gorgeous palaces,

The solemn temples, the great globe itself,

Yea, all which it inherit, shall dissolve,

And, like this insubstantial pageant faded,

Leave not a rack behind. We are such stuff

As dreams are made on; and our little life

Is rounded with a sleep.

Le goût du mot rare ou ancien peut surprendre (« hoir », pour « héritier »), mais la traduction répugne cependant à voler de ses propres ailes. Du Bouchet colle davantage à Shakespeare qu’à Hopkins ou à Joyce. Mais comment faire acte de fidélité avec ces décrochés absolus ? Du Bouchet prend le parti de transposer ou de vivifier leur essentiel écart.

Lisant les traductions de du Bouchet, d’un incommensurable l’autre, de Shakespare à Joyce, en passant par Hölderlin et Hopkins, on perçoit différentes manières de Dichtung, où le dire du poème se maintient tour à tour dans la béance et dans une certaine fluidité. Tout se passe en somme comme si du Bouchet traducteur visait à exacerber le geste qui préside au poème de départ, pour mieux en saisir la singularité.

Cette fidélité, ce soin du poème, agit sur des lignes qui ne sauraient être celles d’une homologie stricte. Une expérience de traduction comme celle de du Bouchet (et toute traduction se doit d’être non seulement de l’ordre de l’expérience, mais profondément expérimentale) nous rappelle que les langues ne sont pas homogènes entre elles, et surtout, que le poème est hétérogène en lui-même : en lui la langue bouge.