Samedi, 4 août

Retour, pour une durée indéterminée, mais que je souhaite la plus longue possible, à Rome, dans le grand appartement de la via Teulada, non loin des studios de la RAI. Je profite ici d’une vue sur la coupole de Saint-Pierre depuis le balcon de ma chambre — un long balcon qui fait comme une coursive agrémentée de cactées et de plantes grasses, desservant les deux portes fenêtres du salon, jusqu’à cette terrasse où j’ai installé ma scrivania.

Scrivania — terme tellement plus concret que le français bureau, qui s’enracine dans une étymologie renvoyant à la bure, au tissu.

Chaleur sans doute plus étouffante ici qu’à Palerme, poisseuse même. Le grand terrain vague au pied de l’immeuble est désert. Les bus de piazzale Clodio — ils ont, vus d’ici, l’allure de jouets — somnolent, sont presque à l’arrêt.

Monte Mario a brûlé. L’Observatoire surmonte désormais une colline calcinée, d’où le vent apporte une odeur de cendres et de brûlé.

*

« … non solo scrivere poesia dopo Auschwitz ma scrivere ‘‘dentro” queste ceneri, arrivare ad un’altra poesia piegando questo annichilimento. » Écrire dans les cendres, comme le fit Celan, Zanzotto le rappelle merveilleusement dans un article daté de 1990 (repris dans le volume de la collection « i Meridiani », pp. 1332-1337). Il y a de cela chez Sylvia, dans cette filiation juive qu’elle se crée par la douleur.

Cendre, cendre —

Vous tisonnez.

De la chair, des os, rien, vous fouillez —

Un pain de savon,

Une alliance,

Une dent en or.

Herr Dieu, Herr Lucifer

Méfiez-vous

Méfiez-vous.

De la cendre je surgis

Avec mes cheveux rouges

Et je dévore les hommes —

(« Dame Lazare », Valérie Rouzeau trad.)

Mettre au propre les réflexions entamées ces derniers jours à Palerme — elles sont salement entortillées — sur « I Am Vertical », le poème de Sylvia. On le trouve facilement sur internet, par exemple sur le site Neurotic Poets (sic, ou plutôt sick). Le voici :

But I would rather be horizontal.

I am not a tree with my root in the soil

Sucking up minerals and motherly love

So that each March I may gleam into leaf,

Nor am I the beauty of a garden bed

Attracting my share of Ahs and spectacularly painted,

Unknowing I must soon unpetal.

Compared with me, a tree is immortal

And a flower-head not tall, but more startling,

And I want the one’s longevity and the other’s daring.

Tonight, in the infinitesimal light of the stars,

The trees and the flowers have been strewing their cool odors.

I walk among them, but none of them are noticing.

Sometimes I think that when I am sleeping

I must most perfectly resemble them —

Thoughts gone dim.

It is more natural to me, lying down.

Then the sky and I are in open conversation,

And I shall be useful when I lie down finally:

Then the trees may touch me for once, and the flowers have time for me.

La longueur du dernier vers me fait tiquer, mais le poème se présente ainsi dans toutes les éditions que j’ai pu consulter. Il semble en fait constitué de deux vers, le premier s’arrêtant à la virgule.

*

Pour une phénoménologie de la lecture. Intégrer aux notes critiques le paysage, l’environnement de lecture et les conditions de la réception du texte, y compris conjoncturelles et triviales. Ici, je parlerai donc aussi bien de la coupole de Saint-Pierre, que de mes lectures, de Monte Mario, de mon écriture, de la chaleur à Rome, des cheveux de Totò, de l’abomination risible de la politique, de Sylvia bien entendu. Un peu la méthode de Michel Leiris dans L’Afrique fantôme. Il y aura aussi de la mauvaise humeur. Inévitablement. Ainsi que de la paresse, de l’irrégularité et du laisser-aller fanculesque dans l’écriture. Un peu de joie, même, qui sait ?

Ce sera prodigieusement ennuyeux, sans doute. À quoi on peut répondre en citant un poète aussi prodigieusement surévalué que René Char (le poète de la Libération, le poète incontestable, le bestiau triple quintal de poésie, vainqueur par KO contre l’intelligence) : sans l’ennui, le cœur s’arrêterait de battre. Quelque chose comme ça. Je sais mon Char presque par cœur, mais je suis lassé par ce colosse statufié de son vivant. Aussi, oui, n’ayant rien à dire de particulier sur son œuvre, en bien ni en mal, l’attaqué-je sur le physique. Le souci, comme souvent, ce n’est pas tant le bonhomme Char, pas davantage que son physique, que l’emploi qu’on fait de lui, depuis Villepin jusqu’à ces pauvres diables lessivés par une pédagolâtrie vaine, dont le métier n’est plus d’enseigner les lettres mais le français — selon l’appellation douteuse vigueur. C’est valable pour toutes les disciplines, du secondaire (au moins) jusqu’au master, et au-delà. Ce n’est un secret pour personne : la confiscation de la culture passe aussi par l’évidement pur et simple des disciplines.

Entendons-nous. Char vaudra à mes yeux toujours mieux que la poésie péroxydée de Cécile Coulon. Et, oui, il reste encore de bons professeurs.

*

Phénoménologie de la lecture. Pour peu que la phénoménologie ne soit pas, déjà, une lecture du monde.

Affirmer la non-solution de continuité entre le livre et le vivre. Et aussi, mais cela va de soi, faire de la critique, y compris acerbe et « dans le jugement ».

Ainsi, ma découverte de Bureau de tabac, au début des années 2000, lu d’une traite dans le métro à Paris. C’était l’été Pessoa.

Mange des chocolats, fillette ;

mange des chocolats !

Dis-toi bien qu’il n’est d’autre métaphysique que les chocolats,

dis-toi bien que les religions toutes ensembles n’en apprennent

pas plus que la confiserie.

Mange, petite malpropre, mange !

Je me souviens très bien avoir lu, cet été-là, le premier volume de la première édition française du Livre de l’Intranquillité dans le train pour Paris. Beaucoup de souvenirs sont liés à ce volume de Bureau de tabac, acheté chez Gibert Jeune. Il s’agissait d’une édition bilingue.

Come chocolates, pequena ;

Come chocolates !

Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates.

Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria.

Come, pequena suja, come !

Je songe de plus en plus, encouragé en cela par mon activité singulièrement livresque à Palerme (ceux qui savent, savent), à méditer sur ce que je nomme la bibliobiographie. À savoir, la biographie du lecteur, y compris et surtout du lecteur lambda, à partir de ses livres, de ses lectures, de sa bibliothèque. Ce serait comme une pratique liée à ma supposée phénoménologie de la lecture. (À chaque fois que j’évoque celle-ci, je me dis que le terme de phénoménologie ne va pas. Mais, non que j’y tienne particulièrement, je n’en trouve pas d’autre pour l’instant.)

L’intérêt ne consiste pas à intégrer je-ne-sais quelle subjectivité dans la lecture. Simplement de la rendre plus, disons, immanente.

La subjectivité est souvent une pente niaise. Cf. Rimbaud contre la poésie subjective.

*

Le gouvernement français, démissionnaire, plastronne avec les JO. C’est insupportable. Si j’en avais la patience, je rédigerais une petite satire, une pasquinade à ce sujet. On a l’impression que la classe politique, peu importe son obédience, doit céder par avance une obole au spectacle, par le biais du ridicule, pour mieux nous saisir d’effroi par la suite.

Le ridicule ne les tue pas. Il les rend plus forts, invulnérables. C’est en partie pour cela que la satire n’a plus prise sur eux.

Ils ont ouvert en grand les chakras de notre perplexité. Cela vaut pour la sainte gauche également.

Le monde est par essence parodique, comme il est écrit dans L’Anus solaire.

*

Ici, qui plus est à l’approche des festivités du Ferragosto, la chaleur anéantit toute forme de projet, et c’est bien. Bataille, me rappelait Loïc, dit quelque part (Le Coupable ?) s’inscrire contre l’idée de projet. Ce terme, d’ailleurs, connaît ses heures de noblesse à notre époque si peu créative et tellement imaginative quand il est question d’asservissement et de soumission. On soumet un projet, on s’y soumet. On y met tout, pas seulement du sien. À quelle fin ? Celle, il va sans dire, de la soumission.

*

Je parcours le gros volume Vita, poetica, opere scelte (« I Grandi Poeti », Il Sole 24 Ore) consacré à Sylvia et j’y trouve l’habituelle vulgate autour de sa vie, dont le récit débute avec sa mort. « L’11 febbraio 1963 Sylvia Plath si uccide infilando la testa nel forno a gas della sua casa di Londra. » Je songe à tel critique peu inspiré extrapolant sans tact aucun quelque chose de sordide à partir des signifiants « four » et « gaz » chez Sylvia. Une femme, jeune, décide de mourir et met sa tête dans le four qui fonctionne au gaz. Oui, on a l’atroce confirmation de ce qui se trame dans le poème « Daddy », que je lis, pour la peine, en italien :

una locomotiva, un treno

che mi porta a via ciuff come un ebreo.

Un ebreo ad Auschwitz, Belsen, Dachau.

Ho cominciato a parlare da ebrea.

Potrei anche esserlo, ebrea.

(Anna Ravano trad.)

Mais la finalité tragique de l’œuvre de Sylvia, pour autant, ne me semble pas le seul angle d’approche possible.

Je relis, très vite, la préface de George Steiner au Quarto de Sylvia. Je suis au regret de constater, même à la relecture, qu’elle ne casse pas trois pattes à un canard. Cela s’intitule « Mourir est un art ». Tu parles d’ un projet. Abominable. Un art de mourir comme il y aurait un « art de vivre » ? Steiner place Sylvia et Dylan Thomas côte à côte, comme ce sera le cas dans le numéro Europe. Il voit en « Daddy » un équivalent de Guernica pour la poésie moderne. Soit.

Il y a résolument cohérence entre Sylvia et Dylan. Patrick Reumault, traducteur de Plath et de Thomas. Amateur de la Sicile, de surcroît. J’ai toujours à lire ses Derniers guépards. Décédé il y a peu.

Ne pas casser trois pattes à un canard — expression amusante, dont on n’est pas sûr de l’origine. J’aime aussi la formule avoir le cul bordé de nouilles, qui viendrait du monde de la course équestre. Il ne s’agit évidemment pas de s’asseoir dans un plats de pâtes.

Dimanche, 5 août

La route de Monte Mario, que j’aperçois entre les arbres depuis le balcon, est celle qu’emprunte Aldo Moro dans sa voiture dans Esterno Notte, l’excellente série de Marco Bellocchio, où l’on voit d’énormes graffiti en lettres rouges : « cloro al clero », etc.

Moravia, dans Le Conformiste, fait des choses sordides se dérouler à Monte Mario. Je garde un souvenir nébuleux, assez désagréable, de cette lecture.

Les indifférents de Moravia, ceux de Gramsci. Dernière déclinaison en date de cette monstruosité inepte : les ravis olympiques. Sur le modèle des ravis de la crèche.

Dans les crèches napolitaines, lo scantato. À la lettre, même si cela ne veut rien dire en italien standard, lo scantato est un personnage qui éprouve de l’enchantement. En dialecte du Sud, lo scantato est un personnage apeuré. Le ravissement et la peur sont les deux faces d’une joie d’adhésion au curieux pouvoir en présence.

(Voir aussi la figure du pâtre assoupi.)

Toute forme de liesse devient aujourd’hui odieuse à la liberté. Elle est résolument l’esprit d’un monde sans esprit — pour reprendre une formule fameuse.

Dans le même esprit : la gouvernance d’un gouvernement démissionnaire.

Le ravissement de la crèche n’est pas l’extase de sainte Thérèse, qui relève de la jouissance (Lacan le rappelle bien, en faisant signe au Bernin, la statue qui se trouve à Rome justement). Il y aurait une jouissance de type extatique, qui serait celle de la révolution. Celle qui fait dire à un Furio Jesi qu’on n’est plus seul dans la ville.

Désormais, les joies démocratiques sont rares : manifestations spontanées, dites sauvages, d’il y a un peu plus d’un an ; expression d’un soulagement confus, elles deviennent ternes par avance : effervescence populaire au résultat des dernières législatives, au soir du 7 juillet dernier.

Mardi, 7 août

Un mois déjà que les urnes ont parlé, comme pour ne rien dire. Les JO emportent tout avec eux.

Il faut que je lise le livre de Jérôme Prieur sur Louis Gillet et les Jeux de 1936 à Berlin. J’en ai promis une note pour Collatéral.

Aujourd’hui, le regard contestable de Gillet à été remplacé par celui sans doute pas plus finaud de Snoop Dog. Je n’ai pas la force de mesurer le chemin parcouru.

Qui donc lit encore Louis Gillet de nos jours ? Son livre sur Dante m’avait plu, et ses souvenirs de Joyce restent recommandables. Gillet, auteur daté, d’arrière-garde. Une prose qui ressemble quelquefois à celle d’Elie Faure, encore que ce dernier soit plus lyrique : ses critiques d’art sont belles en tant que prose poétique, mais ne nous disent peu de l’art en profondeur.

Mercredi, 8 août

Mes notes sur « I Am Vertical » sont très confuses, et cette pelote qui s’était déjà accrochée à Roberto Juarroz, vient de se nouer à ce qu’il y a de plus chiadé en poésie italienne : Andrea Zanzotto, dont j’ai pratiqué la traduction de di Meo (Phosphènes).

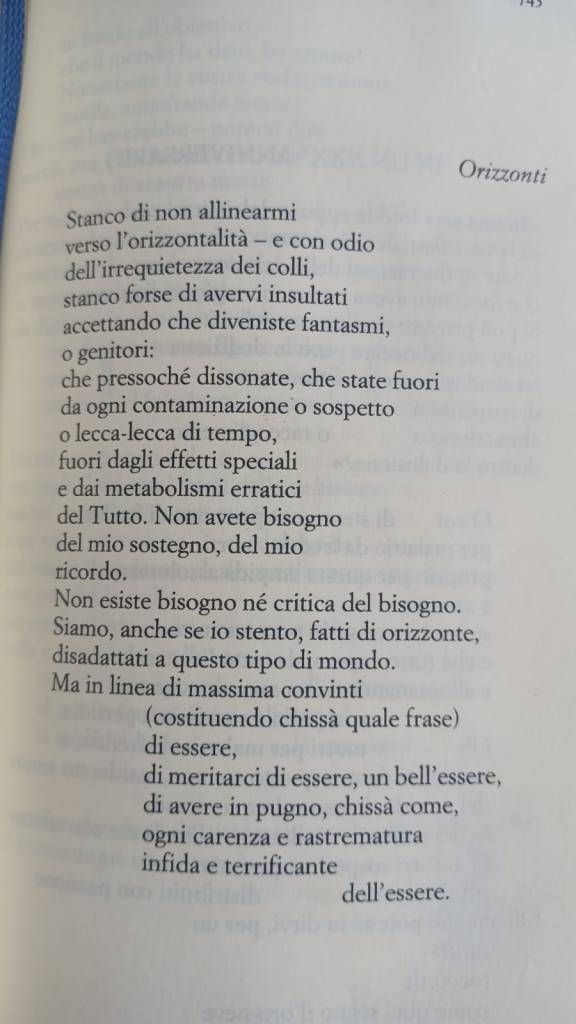

J’ai lu, hier soir, et tâché de le traduire avec l’aide de Totò, un poème de Zanzotto. « Orizzonti », dans le recueil Idioma. Nous nous sommes couverts de ridicule. À notre décharge, ce poème n’est à l’évidence pas un des plus beaux poèmes de Zanzotto. Nous avons déclaré forfait face à la « lecca-lecca di tempo », littéralement, la sucette de temps, que je traduirais par « le temps sucre-d’orge ». La formule m’est venue un peu plus tard.

Zanzotto pratique une poésie du signifiant, qui, par essence, passe difficilement en traduction. Lorsque Totò lit Zanzotto, j’ai l’impression de comprendre Zanzotto. Le sens est alors récupéré par le melos du poème. Il s’agit d’une articulation sémantique différente, émancipée de la page et du signe graphique. La prosodie ou le rythme détermine le sens, donne le sens. Unité suprasegmentale, mélodie. La poésie de Zanzotto, qui est pour moi souvent du chinois est donc littéralement une langue à tons. Peut-être que toute poésie, dans l’usage particulier qu’elle fait de la langue, est essentiellement tonale. C’est particulièrement sensible chez Dylan Thomas, lorsqu’on l’écoute lire ses poèmes : il habite sa langue, tout en l’infléchissant. Il agit sur la langue en y mettant le poids de sa voix. La mesure (métrique) n’est autre que le coffre du poète.

Le poème de Sylvia — « I Am Vertical » — me semble dialoguer avec celui de Zanzotto : verticalité contre horizon. La verticalité d’un stehen pas si loin d’un sterben, de la mort horizontale, comprise dans le très long vers à la fin de « I Am Vertical ».

Je renonce à mettre au propre mes notes sur « I Am Vertical ». Trop de confusion.

*

Deleuze m’agace quelquefois. Le siècle est devenu deleuzien, pour le meilleur et pour le pire. Lassé de la pop philosophie youtubesque, qui n’est là que pour accélérer une crise qui n’est autre que celle d’un esprit sans esprit. Par la barbe de saint Pacôme !

Je progresse dans Sur la peinture. Un article devrait en sortir (voir ici — cette espèce de journal divagatoire autour de Sylvia Plath n’est que le reflux, la remontée d’égouts d’autres écritures, dont les articles du blogue).

Je prends un café, en face de Santa Lucia, dont on entend les cloches quand on est à l’appartement. Je discute avec la barista, qui me dit que les JO c’est super. Je lui dis que oui mais non tout de même, Macron tout ça. Sur quoi le Papà de la jeune femme de dire qu’il est bien d’accord avec moi. Même qu’il préférerait, lui, Le Pen. La fille, qui n’est pas une gauchiste, une sorte de socedème je dirais, lève les yeux au ciel, essaie d’excuser son père, qui sourit de la boule puante qu’il vient de lâcher : lui è antico… Et moi d’ironiser, avec l’italien le moins mauvais dont je suis capable : heureusement que les papis italiens ne votent pas en France.

Deleuze, de son côté, délirant Kafka à travers la peinture, à travers l’horreur qui vient : « Prenez par exemple le fascisme, les États de torture, tout ça… Il y a du visible mais il y a quelque chose encore qui excède toute visibilité. Ce qu’il y a de terrible, ce n’est jamais ce qu’on voit, c’est encore quelque chose qui est — en dessous ? — pas visible ? Les puissances diaboliques de l’avenir qui frappent déjà à la porte. »

Vendredi, 9 août

Totò s’est rasé la tête. Une importante masse capillaire a dû filer par les chiottes, cloaca maxima, Dieu sait où. Seul fait notable aujourd’hui dans la touffeur de Rome.

Samedi, 10 août

Cafés forts ce matin, en grand nombre, et petite discussion autour de Wittgenstein avec Totò que j’ai branché sur la Réisophie et on repart pour une autre journée d’écriture, chacun à un bout de l’appartement.

Une abeille se cogne contre la vitre. Je songe à un poème de Michaux qui parle de ce phénomène, cité par Jean-Pierre Le Goff dans Le Vent dans les arbres. Sylvia et les abeilles, tout un poème justement.

I ordered this, clean wood box

Square as a chair and almost too heavy to lift.

I would say it was the coffin of a midget

Or a square baby

Were there not such a din in it.

The box is locked, it is dangerous.

I have to live with it overnight

And I can’t keep away from it.

There are no windows, so I can’t see what is in there.

There is only a little grid, no exit.

I put my eye to the grid.

It is dark, dark,

With the swarmy feeling of African hands

Minute and shrunk for export,

Black on black, angrily clambering.

How can I let them out?

It is the noise that appalls me most of all,

The unintelligible syllables.

It is like a Roman mob,

Small, taken one by one, but my god, together!

I lay my ear to furious Latin.

I am not a Caesar.

I have simply ordered a box of maniacs.

They can be sent back.

They can die, I need feed them nothing, I am the owner.

I wonder how hungry they are.

I wonder if they would forget me

If I just undid the locks and stood back and turned into a tree.

There is the laburnum, its blond colonnades,

And the petticoats of the cherry.

They might ignore me immediately

In my moon suit and funeral veil.

I am no source of honey

So why should they turn on me?

Tomorrow I will be sweet God, I will set them free.

The box is only temporary.

Je fais coulisser la vitre de sorte à libérer l’abeille. Il me plaît de savoir qu’elle ira rejoindre, peut-être, les abeilles de la fontaine du Bernin. Il est d’ailleurs question de Rome dans ce poème. La lecture est toujours un peu de l’ordre de la topographie, de la géographie intime.

Dimanche, 11 août

Lo Spirito delle Scale, projet de fiction giallesque, prend forme de plus en plus. Imaginer un polar, ou un pseudo-polar, qui mettrait en pratique certaines théories poétiques de Totò, qui touchent les miennes aussi bien. Bachelard dit quelque part qu’il est plus amusant de rêver à un livre que de le publier. C’est précisément cela, nous rêvons à ce livre, à ses multiples dimensions, et c’est pour le mieux.

J’ai installé une troisième scrivania à la table du salon. Recouverte d’une épaisse nappe verte molletonnée façon bulgomme, cette table est un véritable bureau. J’y lis Manganelli, un texte extrait de Concupiscenza libraria, ouvrage édité par les bons soins de Salvatore Silvano Nigro, qui est décidément partout : il s’occupe aussi bien de Lampedusa que de Camilleri. Ce texte de Manganelli ne me pose pas de problème de compréhension. Le traduire est une chose plus délicate que de le lire, mais je pense pouvoir m’en tirer s’y je parviens à trouver une heure un peu fraîche, ici, à Rome (au petit matin ? je n’en suis même pas sûr).

J’essaie d’éclairer le rapport entretenu par Ivar avec Sylvia, notamment à travers ses « quatre premières mouettes ».

la mouette à ma verticale

pousse un vieux cri et m’empaquette

dans un pan de papier cristal

Toujours cette « poésie verticale », entre Juarroz et Sylvia, et maintenant avec Ivar rêvant à Sylvia.

Lunedí, Agosto 12

C’est vers 19h30, début août, que la coupole de Saint-Pierre brille avec le plus d’élégance. Vers 20 heures, il arrive qu’elle se mette à rougeoyer.

Nous sommes sortis pour acheter du tabac et un kilo de glace à la pistache à la gelateria qui fait l’angle, à Clodio. Nous réfléchissons : faut-il ou ne faut-il pas faire des courses un peu plus amples ? Il ferait frais au supermarché de la viale Manzini. Mais il faudrait se coltiner les victuailles jusqu’à la maison, et cet effort ruinerait par ailleurs le bienfait de la fraîcheur du supermarché. Va bene. Nous avons de la glace, et il doit rester un peu de bière au frais, ainsi que le quart de pecorino fourré à la truffe et je suppose à la feuille d’or au prix où je l’ai payé. Nous devrions donc passer la soirée sans trop d’encombres.

Reçu tout à l’heure l’article d’Emiliano Sciuba, sur le symbolisme italien et Dylan Thomas. 40 000 signes à traduire depuis l’italien. Al lavoro ! Non, il fait trop chaud.

13 août

La question est de savoir dans quelle mesure on pourrait adopter une approche vitaliste quant à Sylvia. La poésie comme résistance, là même où elle clame son désir de mort ? Un poème comme « Lady Lazarus » pousserait à une comparaison avec les poèmes de Jean Cayrol. C’est une piste sans doute inédite. Mais que dit-elle du fait poétique ?

14 août

Nulle dies sine linea. Pas un jour sans une ligne. Formule rendue célèbre par Stendhal, mais qui vient de Pline l’Ancien, me dit Wikipédia, et la ligne serait ici une ligne tracée quotidiennement par le peintre Apelle. Toujours cette correspondance secrète entre ligne et signe, entre écriture et dessin, entre l’écriture et le visible. C’est que l’art du geste est indissociable de la trace, nothing new under the sun, my liege.

Totò a dans sa bibliothèque un volume du journal d’Albert Strickler, que lui avait offert Jean-Paul.

On s’aliène vite à la tâche, quand on écrit un journal. Même chose lorsque je me lance dans des billets épisodiques sur le blogue. J’ai en chantier un projet sur Lowry, un feuilleton sur la vache d’Ike Snopes, et d’autres que j’oublie sans doute.

On se regarde souvent écrire quand on tient un journal.

Bah !

15 août

Comparaison n’est pas raison : le poème de Zanzotto, pas davantage que la Poésie verticale de Juarroz ne semblent raisonner pleinement avec le poème de Sylvia.

16 août

J’ai trouvé le courage de quitter l’appartement pour une virée à Rome. Le cimetière dit des Anglais, fermé aujourd’hui, est un des lieux les plus agréables de Rome. On y trouve également la tombe de Shelley et de Gramsci. J’ai tout de même aperçu la tombe de Keats derrière une grille. On a en effet aménagé dans le mur autour du cimetière des ouvertures grillagées pour apercevoir les tombes depuis la Via Caio Cestio. Projet de livre, curieux, que j’ai ébauché il y a quelques années maintenant, qui serait ce Tombeau de John Keats, qui prendrait peut-être pour poids de départ Rome, ce cimetière acattolico.

« Pensino ora i miei venticinque lettori che impressione dovesse fare sull’animo del poveretto, quello che s’è raccontato. » Manzoni et ses 25 lecteurs. Cet autre Milanais, Stendhal, parlait de ses happy few. Je ne suis pas sûr que l’on n’écrive que pour soi. Mais on n’écrit pas pour les autres non plus. Oiseuse littérature, mondaine, marchandisée, celle que sanctifie Augustin Traquenard.

Venticinque lettori — l’écriture n’a pas besoin de plus, tout bien considéré.

*

Des lieux doubles : Pascal est à New-York, moi à Rome. Madison Avenue est jumelée à la via del Babuino, m’indique une plaque dans cette rue. Il existe une ville de Strasbourg dans le Colorado, et Strasburg Terrace dans Ulysses (petite rue dans le coin de Dublin) m’a toujours amusé.

Joyce vivait via Frattina, non loin d’ici. Il a détesté Rome.

*

Très bel article sur Lundi matin, paru le 13 août. Il rejoint ce que je disais au sujet des JO et de la jouissance impossible :

C’est ici que ces modernes parades copiant les « triomphes » de la Rome impériale prennent une tournure les rapprochant des séances d’applaudissements interminables des totalitarismes anciens, plus rustiques. L’obligation d’enthousiasme s’impose à tous et la répression traque ceux qui refusent de communier. Non seulement l’écrasante chorale des médias « mainstream » sature de ses reportages idolâtres les « informations » au point que plus rien dans le monde ne semble exister, et surtout pas un mécontentement social quelconque, mais elle passe tellement bien sous silence les manifestations d’opposition à cette séance d’hypnotisme pharaonique, qu’il semble que tout le monde sans exception se pâme pour la chose. Malheur à qui ose se montrer réticent. Les membres du groupe « Extinction Rébellion » qui ont été arrêtés puis condamnés pour avoir collé dans le métro des stickers « Les J.O c’est pas jojo » en savent quelque chose. Le japonais Daisuke Kuroiwa, incarcéré 139 jours puis condamné à un an de prison pour avoir perturbé la cérémonie olympique de Tokyo en lançant quelques pétards le 16 juillet 2021, l’avait aussi appris à ses dépends. Comme auparavant les moscovites, barcelonais ou brésiliens qui avaient également émis quelques critiques de ce barnum nocif. Certes, ce n’est pas le Goulag ni les caves de la Gestapo, mais l’esprit est le même : prosterne toi ou écrase toi !

17 août

Libéré une autre abeille, comme l’autre matin, en faisant coulisser la vitre.

Midi, les cloches de Saint-Pierre

Je tiens à aller saluer Giordano Bruno aujourd’hui.

Glenn Johnston (@johnstonglenn), peut-être plus obsessionnel que bibi en matière joycienne, reprend sur X (Twitter) la remarque de Pound à Joyce qui se plaignait des faibles tirages de Ulysses (750 exemplaires) : « How many intelligent people do you think there are in England and America ? If you will write for the intelligent, how THE HELL do you expect your books to selle by the 100,000??????? » (lettre du 17 août 1924).

James Joyce à la Feltrinelli, la grande photo de lui dont parle Michon dans Corps du roi, prise par Berenice Abbott, où le génial dipsomane porte un stetson de gangster et ses grosses bagouses aux doigts.

On peut acheter à la Feltrinelli, pour 4 euros 50, le célèbre fascicule d’Orwell sur la langue anglaise qui se trouve aisément en ligne ici. J’ai été bête, une fois de plus, de me rendre en librairie.

J’ai trouvé une traduction italienne de Rayuella pour Totò. Roman de poète en un sens, que je lis non loin de piazza Argentina : le lieu, son nom, fait idéalement signe au livre de Cortázar.

Dimanche, 18 août

Vu hier soir une comédie italienne désopilante où des thésards abandonnent l’Académie pour se lancer dans le marché de la drogue, Smetto Quando Voglio (2014). Le film a déjà 10 ans : l’avanie du monde universitaire qu’il décrit est, sans surprise, une bonne recette pour un succès commercial. La prolétarisation de l’intellectuel, à mieux dire, sa marginalisation sont devenues la règle. Affirmer cela sur le mode de la comédie à succès est une manière d’enfoncer les derniers clous dans le cercueil de l’université.

En France, pays supérieur entre tous, nous n’avons à l’évidence pas ce problème : l’université se porte excellemment bien, comme le dit le dernier rapport de Shanghai.

Il existait, naguère, un signe de ponctuation que l’on nommait point d’ironie.

Le supplément culturel « Robinson » de La Repubblica consacré à Joseph Conrad (21 juillet, acheté à Syracuse, j’ai l’impression que c’était dans une autre vie) a bien jauni en deux semaines ici sur la scrivania de la terrasse. Heureux de voir que des formules comme « citoyen du monde » sont entrées dans le domaine du cliché en italien également : « Cento anni fa moriva lo scrittore cittadino del mondo ».

La culture a ceci de fascinant qu’elle marque, d’elle-même, son abdication, son propre anéantissement. Elle en devient le signe. Sous prétexte, par exemple, de progressisme. Souvent je pense à ce jeune collègue professeur d’anglais complètement opaque à Shakespeare. Il était, en revanche, très perméable aux séries télé. Si progrès il pouvait y avoir, ce serait en faveur et de Shakespeare et des séries (je n’ai pas dit : adapter Shakespeare au format de la série), sur le même plan. Entièrement d’accord avec J.-B. Para qui n’a de cesse de répéter que la culture est cumulative.

Orwell constatait le pourrissement de la langue. De même, le monde est en train de pourrir, comme un poisson, par la tête. Renouer avec le poème serait un premier pas pour recouvrer la pensée et l’énergie même des mots.

9h30. J’entends les cloches de Santa Lucia tandis que coule mon deuxième café de la journée.

Mort de Tancredi aujourd’hui. Affreux jojo. Très belle photo de lui néanmoins, la tête sur Bendicò, vue au via Butera 28.

10h30. Ce sont maintenant les cloches de Saint-Pierre que j’entends. Je pense aux Cloches de Bâle d’Aragon. Nous avions entendu, ce matin-là, juillet 2009, les cloches de Bâle.

15h. Café, ennesimo, dans la cuisine avec Totò qui constate que le temps passe lentement aujourd’hui. Il m’a semblé passer à la bonne vitesse, ici, via Teulada.

Le vent se lève sur Rome. Les arbres du terrain vague sont comme stupéfiés dans cette soudaine bourrasque.

Voici qu’il pleut doucement sur Rome.