« Man kann auch in die Höhe fallen, so wie in die Tiefe. »

(Hölderlin)

Peut-être que les grandes découvertes poétiques ne sont en fin de compte que les confirmations de faits déjà éprouvés, de vérités plus profondes, les réactivations durables d’idées rémanentes, de préalables fugaces. C’est à Laurent Albarracin et à Serge Núñez Tolin que je dois d’avoir rencontré l’œuvre vertigineuse de Roberto Juarroz. Leur pratique à chacun du poème m’a signalé l’urgence qu’il y avait, pour moi, à lire Juarroz, l’importance qu’il y avait de découvrir ce poète, pour, surtout, m’empresser de n’y rien apprendre.

Comment pourrait-il en être autrement ? Car ce qu’enseigne Juarroz est de l’ordre de l’impossible, de l’inconnaissable. C’est la belle parabole que cite d’ailleurs Juarroz dans « Poésie et réalité » (1985), au sujet de Bashô. « J’ai passé toute ma vie à expliquer le zen — confessa un jour Bashô — et pourtant je n’ai jamais pu le comprendre. — Mais — dit son interlocuteur — comment peux-tu expliquer ce que toi-même tu n’entends pas ? — Oh ! — s’exclama Bashô — Je devrai même expliquer ça ? »

L’important traité d’Albarracin De l’Image (2007) termine avec une citation de Juarroz : « ‘‘Penser c’est comparer. Poésie c’est comparer. Écrire deux mots c’est comparer. Et n’en écrire qu’un l’est peut-être également’’ ose enfin Roberto Juarroz. Qu’est donc cette comparaison pure de la chose ? Comparaison à soi ou à rien, comparaison en l’air, comparaison qui est un mouvement de la chose vers l’inconnu, vers tout l’inconnu. Ce qui se compare à soi s’empare. S’empare de soi, si l’on veut, mais s’empare tout court. S’emporte dans le choc pur de soi. » Il y aurait un long développement à mener sur le statut de la comparaison chez Albarracin. Mais ce qui me semble plus important encore, ici, avec Juarroz, c’est la poésie en tant que pensée, et sa mise en jeu constante au sein du poème.

« La poésie et la pilosophie, écrit Juarroz, se sont séparées à un certain moment catastrophique de l’histoire inénarrable de la pensée. » (« Poésie et réalité » (1985)). Juarroz fréquente les poètes penseurs, Novalis au premier chef, ou encore les penseurs du poème comme Heidegger. Ce n’est pas le lieu ici de dénombrer les influences de Juarroz, mais dire de sa poésie qu’elle est une poésie pensante est peu de chose, tout en signifiant sans doute l’essentiel de cette poésie qu’on a pu qualifier de « métaphysique ». Mais ce serait une métaphysique sensible, sensuelle — si une pareille proposition peut avoir un sens, c’est bien avec Juarroz qu’elle le trouve.

Juarroz, comme Albarracin ou Núñez Tolin (pour irréductibles l’une à l’autre que puissent être leurs poétiques), propose une poésie fabriquée à partir de la sentence, laquelle prend quelquefois des accents presque proverbiaux. On pourrait penser aux Feuillets d’Hypnos de Char, que Juarroz a connu, pour la qualité minérale de la sentence chez lui. À d’autres occasions, il s’agit de notations vives, une saisie qui suspend le propos, tout en le maintenant dans une efficacité aphoristique. Et ce, peu importe le degré incandescent de l’image proposée.

Le plafond du rêve

est peint d’une couleur étrangère au rêve.

Le plancher du rêve

porte trace des lointaines latitudes.

(Onzième poésie verticale, Fernand Verhesen trad.)

L’incontestable netteté de l’image, sans pour autant que l’on puisse parler de clarté ou de limpidité, est fonction du caractère lapidaire et ciselé des vers de Juarroz, livrés selon un mètre libre. Celui-ci s’adapte idéalement à des propositions qui viennent quelquefois mordre sur le domaine de la logique. Il arrive au logicien d’être poète, dans ses bons jours. Témoin : Wittgenstein. Or Juarroz, qui n’a rien à envier à l’auteur du Tractatus, laisse éhontément filer le poème à même l’indicible :

Le matériau dont les mots sont faits

et le mortier qui les unit

m’ont peu à peu enseigné

un rythme secret et solitaire.

J’ai appris que toute construction est une musique

et que toute musique est faite de regards.

Le regard d’un mot est son sens,

entre les paupières tremblantes d’une perte.

Car ce n’est pas nous qui regardons les mots :

ce sont eux qui nous regardent

et peut-être aussi au-delà de nous,

en battant des paupières d’un rythme secret et solitaire.

Peut-être que demain je trouverai un mot

qui ne regarde plus vers nulle part

et ne batte pas non plus des paupières.

Un mot qui se laisse regarder.

(Sixième poésie verticale, Roger Munier trad.)

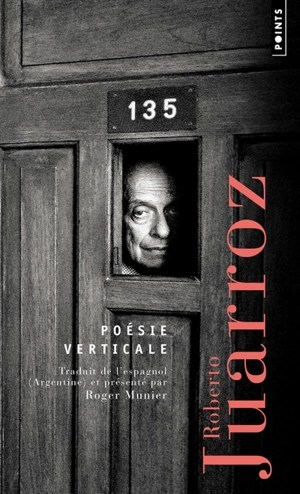

Poésie Verticale — Poesía vertical — c’est sous ce titre unique que l’écrivain argentin a recueilli l’ensemble de ses poèmes, composé tout au long de sa vie. La verticalité, la voici exprimée le plus clairement du monde :

Un abîme vers le haut.

Un autre abîme vers le bas.

Et entre le haut et le bas,

coagulé entre deux abîmes,

l’homme,

rien de plus qu’un autre abîme.

Et il ne peut choisir parmi les autres,

non pour être le troisième,

mais parce qu’un abîme ne peut choisir :

il ne peut qu’être abîmé ou n’être rien.

Nous ne savons pas même

laquelle des deux choses est la meilleure.

Nous ne savons pas encore

quelle forme de l’abîme est notre forme.

L’aventure, qui consiste à rassembler toute la poésie sous un seul titre, est assez singulière. Il y aurait une continuité, un continuum uni au sein de la verticalité. Juarroz, pour qui la poésie est « le plus grand réalisme possible », est aussi l’homme d’un seul livre, qui se présente tour à tour comme une cosmogonie rêveuse ou comme une méditation sur les vertus du langage, ainsi que sur les chausse-trapes du verbe.

Débaptiser le monde,

sacrifier le nom des choses

pour gagner leur présence.

Le monde est un appel nu,

une voix, pas un nom,

une voix porteuse de son propre écho.

(« Poésie et réalité » (1985))

Le négatif porte radicalement sur la jonction entre le monde et les mots. Débaptiser le monde, formule aussi belle et inquiétante qu’un paradoxe de Lichtenberg. Il s’agit d’opérer un baptême à rebours, qui s’appliquerait à toute chose soudain précipitée hors langage. De sorte à faire qu’émerge, précisément, la présence de toute chose. Cette déconsécration par où s’ouvre et œuvre le poème est parmi les grands enjeux de Poésie verticale. Non pas une simple mise à nu du réel, mais une radicale mise en présence du monde, où le monde lui-même subit une forme de décapage. Et les images de surgir, incontrôlables et belles.

Un chien aveugle

tourne en rond,

comme s’il se cherchait lui-même.

Il dessine ainsi un atroce diagramme,

qui ne figure aucune espérance.

Il trace l’aberrante parabole

de la perte vers l’intérieur,

comme s’il ne suffisait pas

de s’égarer parmi les autres,

ou dans l’aliénation de l’infini.

Cette image blesse en quelque sorte

toutes les images.

(Onzième poésie verticale, Fernand Verhesen trad.)