Voici un livre auquel je rêvais depuis longtemps, confusément, sans même oser espérer qu’une pareille chose pût exister. si je parlais (toutes langues), plaquette de Dagmara Kraus parue aux éditions Grèges, témoigne vivement de ce que la traduction est en mesure d’apporter à l’écriture poétique.

Ces quelque quatre-vingt dix pages sont une anthologie prise en tous points de l’œuvre de Kraus. Je dois à Isabelle Baladine Howald de m’avoir fait découvrir cet ouvrage. On lira la note qu’elle en a procuré, ici. Je vais tâcher à mon tour de rendre compte de si je parlais (toutes langues).

Un poème, aussi dense ou difficile soit-il, relève de l’il y a. Il y a tel poème, et c’est tout. Sa phénoménalité nous est opaque, se refuse à nous. Pourquoi commenter, pourquoi traduire l’ineffable du poème? N’est-ce pas se résoudre à œuvrer entre pertes et fracas? en ne proposant qu’un pâle succédané du poème? C’est ce qu’on dit, paresseusement, face au poème. On dit aussi que le traducteur trahit. Une certaine afféterie pousse à affirmer cela en italien.

Or, que la traduction soit un moment du poème, je n’en suis que persuadé. Elle lui est même, bien souvent, nécessaire, vitale. Ce moment du poème est décisif, au sens peut-être où Kierkegaard a pu dire que l’instant de la décision relève de la folie. Folie en effet que de vouloir traduire le poème, qui est déjà une figure de l’impossible, de l’indécidable. Cette folie nécessaire (« folie utile », comme il est écrit dans Igitur, folie par où se crée le monde) est là pour révéler le poème, son il y a, plus encore que pour le transmettre.

Dagmara Kraus a en tout cas trouvé un idéal traducteur en la personne de Jean-René Lassalle, poète également, et poète intéressant, poète dans la langue, qui sait rêver les langues. Et Kraus elle-même pourrait traduire Lassalle en retour. Comme elle a déjà traduit Frédéric Forte. Car la connivence entre ces deux-là me semble évidente, au point qu’il y aurait, à l’occasion de si je parlais (toutes langues), presque co-création du poème.

« Dichten » veut dire ajointer, ramener ensemble, mais le poème travaille ici dans l’écart, dans une sorte de creusement (Mallarmé, lui encore, parlait de « creuser » le vers), et je dirais de la Dichtung de Kraus qu’elle vise à dépoématiser le poème, ou plutôt à le poétiser ailleurs et autrement. Le geste de traduire ouvre alors un véritable espace poétique.

Lassalle joint une postface éclairante à ses traductions, qui tient en deux pages à peine. C’est surprenant, au vu de la poésie de Kraus, de son il y a. Celui-ci est complexe et fort riche, expérimental — au bon sens du terme. Le poème de Kraus traduit, c’est le cas de le dire, une expérience dans les mots, en les mots (un peu comme David Bellos signe une vie in words de Perec).

Le travail de Kraus sur la langue exploite différents procédés, dont certains fort complexes. On ira y voir. Pour autant, il ne s’agit pas de sophistication. Deux pages suffisent à les élucider. Le poème de Kraus n’obéit pas à la cuistre linguisterie d’avant-garde, encore que l’approche relève d’une certaine « poésie linguistique », typiquement polonaise, nous explique-t-on.

On aurait tendance à penser qu’« il faut s’accrocher » avec ce type de poésie. Je dirais plutôt, tout au contraire, qu’il faut lâcher prise et s’y laisser aller. Cette écriture au service de paysages sonores exige qu’on lui fasse confiance.

J’ai, pour ma part, davantage écouté Kraus que je ne l’ai lue. Jouissance par l’oreille. Les jeux sur la langue, les enjeux langagiers plus profonds, sont fondus dans le melos de la voix. Il faut entendre Kraus dire ses poèmes [ici], pour en saisir l’incontestable lyrisme. Un poème comme kummerang (en français selon Lassalle : « doolerang » = le boomerang et la douleur) me semble idéalement illustrer ce point.

Le boomerang, en allemand, c’est aussi le « Wurfholz », le bois que l’on jette. Kraus jette ici la langue, les langues, toutes les langues, et elles lui reviennent différentes. Toutes les langues, c’est autre-langue, et Kraus douleurangue le vers (le vers, versus, ce qui revient, comme un boomerang). Surtout, dans kummerang, un des plus beaux poèmes de Kraus, le chagrin se mêle à une jubilation tout enfantine.

(spinnerlied, auf eine melodie aus mary poppins)

kummkummerang, kummkummerang, bumsklenguruh,

der kummerang hüpft nicht, hat kein blut, keinen schuh;

kummkummerang, kummkummerang, bumsklenguruh,

der kummerang kennt nur den schnellwendeflug;

kummkummerang, kummkummerang, bumsklenguruh,

den kummerang nennt kein spezialwörterbuch;

kummkummerang, kummkummerang, bumsklenguruh,

der kummerang hockt am pistolenabzug.

Ces poèmes ont également un caractère narratif — « dagmärchen », selon le superbe néologisme que risque Kraus à partir de son prénom (i.e. les contes, « Märchen », de Dagmara). Mais il y a aussi ce wehbuch (Kraus n’aime pas les majuscules), livre du gémir, dans la traduction de Lassalle, dont le sous-titre est « undichte prosage », aux très intéressantes implications.

Le wehbuch, livre de la douleur, n’est pas sans évoquer le très beau titre d’une des traductions allemandes du livre de Joyce, Finnegans Wehg. Ce d’autant que, de manière anagrammatique, Kraus fait surgir un drôle de personnage à partir des Lunch Poems de Frank O’Hara : Aby Ohrkranf, ou, en français, Cramp O’riculair. Je ne peux m’empêcher de penser à Earwicker, à Persse O’Reilly chez Joyce. Kraus évolue, tout comme Joyce, dans une idéale zone holorime où il n’est plus ni langue-source ni langue-cible, où les langues finissent par rimer entre elles, selon leurs différences mêmes.

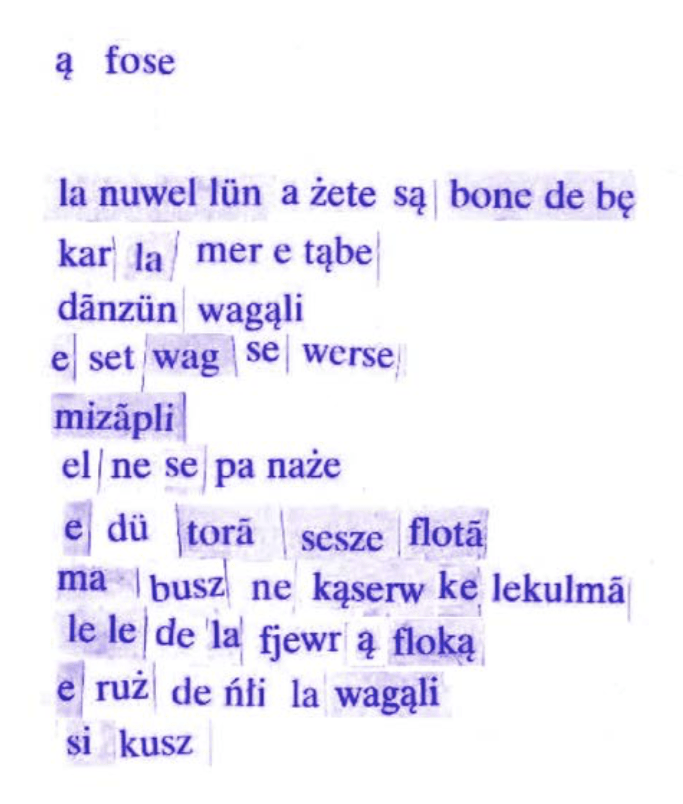

Soit le texte suivant :

Il s’agit de fragments découpés dans un ancien manuel polonais de langue française. Les mots s’offrent ici selon leur matérialité. La coupure est encore très visible. C’est du cut-up, du coupé-collé. Mais, lorsque Kraus lit le poème, la prosodie gomme la coupure, et l’on aboutit à une sorte de français imaginaire [écouter ici]. Ce texte est « ą fose », comprendre : « en faussais », en faux français, en français faussé.

Les mots trouvés, comme autant de ready-mades recomposés pour l’occasion, proposent une curiosité visuelle, ou encore lisuelle (D. Gullentops). Or, l’approche est ici plus globalement audiolisuelle. Elle permet d’emporter la langue, mais quelle langue? ailleurs, dans un territoire d’affects que dessine la voix singulière de « dagmärchen » Kraus.

D’autres fois, même en traduction, ce sont des fulgurances qui nous arrêtent par leur beauté : « l’éternité est veuve de la mort » (l’oiseaumot). C’est que la poésie de Kraus se refuse à sombrer dans le formalisme. Son objet est ailleurs, n’est pas dans le seul mot.

Alors, oui, la langue de Kraus est quelquefois tératologique, et je veux croire que le passage vers le français, langue moins naturellement plastique que l’allemand, aggrave cette grandiose monstruosité :

tarôdante clivies sous pharmacopée de mai qui en graverées

terranovales souffrètent somptueusement ; gelées bourbées.

Mais ne réduisons pas Kraus à l’« amalgamostannobismuth », et ne boudons pas notre plaisir à la lire, à la découvrir. Je dois dire que j’en suis ganz baff.