Je me souviens avoir découvert La Gloire de saint Ignace et de la Compagnie de Jésus, par Andrea Pozzo, dans la nef de San Ignazio à Rome, alors même que ma lecture du moment n’était autre que Le Lotissement du ciel (1949) de Blaise Cendrars. Des plafonds de la sorte, il en est beaucoup. Alain Buisine en évoque certains, dont cette Gloire de saint Ignace, dans Les ciels de Tiepolo (1996). On ne sait pas, observant l’art de Tiepolo, ses ciels, s’il s’agit d’une « merveilleuse assomption » ou d’une « affreuse dégringolade », remarque Buisine. De même, on ne peut décider si Le Lotissement du ciel est une réussite bizarre et baroque ou un roman tout simplement raté.

Le Lotissement du ciel est un livre de Cendrars auquel je pense souvent. Je ne suis vraisemblablement pas le seul : Julien Starck, par exemple, signe un « Blottissement du ciel » dans le numéro 8 des Pays habitables. On s’étonne de ne pas retrouver ce roman mentionné dans They Flew de Carlos Eire, amusante étude parue en 2023 aux presses universitaires de Yale, qui se présente comme une « histoire de l’impossible ».

L’universitaire américain se penche sur les phénomènes de lévitation (mais aussi de bilocation) dans cet ouvrage de près de 500 pages. Or, la lévitation, à travers la figure de saint Joseph de Cupertino, est au cœur du roman de Cendrars. Elle occupe quelque 200 pages dans une section intitulée « Le Nouveau patron de l’aviation », consacrée à ce saint volant. Eire ne manque pas de fournir un large développement quant à cet incroyable saint à l’occasion d’un solide chapitre (« Saint Joseph of Cupertino, Shrieking Aerial Ecstatic »), s’appuyant, tout comme Cendrars du reste — qui le pille éhontément — sur Olivier Leroy, dont la Lévitation, contribution historique et critique à l’étude du merveilleux (1928) est une référence essentielle sur la question. Mais, donc, aucune allusion à Cendrars dans cette histoire de l’impossible.

Précisément, Le Lotissement du ciel, roman ni fait ni à faire, est une œuvre impossible. C’est en ce sens qu’il n’est ni bon ni mauvais, et je dirais que son intérêt potentiel réside dans sa foncière étrangeté, dans le refus qu’il oppose à toute velléité de classification, à commencer par les catégories aussi vagues que « bon » ou « mauvais ».

Raté, ce roman l’est à bien des égards. D’abord, dans quelle mesure Le Lotissement du ciel appartient-il au genre romanesque ? Cendrars, dans ce texte combien aérien sinon planant, arrive-t-il seulement à hauteur de roman ? N’a-t-il pas, d’emblée, crevé le plafond ? Est-il seulement en mesure d’accéder à la vérité romanesque ? Ou alors, cette écriture au bord de la démence ne témoigne-t-elle pas, tout au contraire, d’une sorte d’obstination dans le mensonge romantique ?

Mensonge romantique ou vérité romanesque, les concepts de René Girard ne semblent pas valides pour évaluer pareille aventure d’écriture. Avec Le Lotissement du ciel, Cendrars donne dans la mythologie personnelle. Cette vaste chronique du moi peut agacer. Bourlinguer (1948) œuvrait déjà dans ce sens. Le journal de bord que tient Cendrars est un peu bavard quelquefois, et on peine à le ranger parmi les romans. Moravagine (1926) quant à lui, est la chronique d’un moi dissocié, et me semble, pour le coup, plus radicalement romanesque. Mais Le Lotissement du ciel frustre assez méthodiquement nos attentes romanesques, tant par l’auto-hagiographie de Cendrars que par une construction pour le moins hasardeuse, qui doit beaucoup à la paraphrase et au collage.

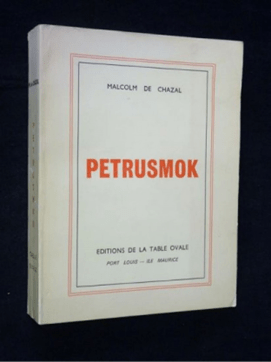

Le Lotissement du ciel est maintenu, tant bien que mal, en suspension dans un espace que l’écriture de Cendrars vise à créer ; le moteur de la création n’est autre que la parole de Cendrars, son côté hâbleur. Le mythe comme parole, donc. Il s’agit en effet d’un roman-mythe : le roman en tant que mythe, conçu par un affabulateur décomplexé (par un méchant mythomane, selon les mauvaises langues), comme une forme impossible qui relève de la créature mythologique, qui n’existe pas, ou selon un autre plan — à la fois ascension et dégringolade. Roman-mythe ou encore roman mythique, comme dit Malcolm de Chazal au sujet de Petrusmok (1951) (l’ouvrage du Mauricien est sous-titré « mythe »), forme également impossible, pour peu que l’on s’en tienne aux seules coordonnées du romanesque.

S’il est un mythe que Petrusmok et Le Lotissement du ciel ont en partage, c’est celui de la Lémurie. L’essentiel de Petrusmok dérive des Révélations du Grand Océan (1927) de Jules Hermann, et le roman-mythe de Cendrars offre une curieuse rêverie lémurienne, inspirée elle aussi du maître-livre de Hermann (et peut-être de La Doctrine secrète de H.P. Blavatsky), à l’occasion des pages sur le Grand Ancêtre dans « La Tour Eiffel Sidérale », sur quoi culmine Le Lotissement du ciel : « Mais qui connaît aujourd’hui la cosmogonie des Lémuriens et leur métaphysique des fantômes et qui pourrait déchiffrer leurs tatouages qui sont des cicatrices hiératiques, hiérarchiques, la marque de leur magie opératoire, leur INVENTION, une insigne cruauté, une chirurgie sacrée qui va de l’incision, de la greffe, de la trépanation rituelles à la communion spirituelle, au sacrifice, le sang bu et la chair mangée […] » Le passage est long, on ira y voir. Retenons tout de même que Cendrars estime qu’il faut « remonter à la Lémurie pour trouver un verbe au ciel, à l’époque où l’Homme, un nouveau venu sorti du centre des ondes universelles, un être magique, fixait son attention sur le nerf optique qui se déroulait comme la crosse des fougères arborescentes et la pointe des herbes géantes et monocellulaires qui l’entouraient […] ».

Bien que l’on peine à décoller avec Cendrars lors de cette nouvelle anabase (tentative de redécouvrir un verbe qui serait « au ciel »), de lévitation en méditations sur les oiseaux ou sur les étoiles, Le Lotissement doit sa réussite dans le vertige que peut procurer sa lecture. Il mérite une place dans l’histoire de l’impossible, mais aussi dans l’histoire du vertige à laquelle s’attelle Camille de Toledo, qui ne parle pas non plus de Cendrars dans son livre.

Le segment 77 du « Nouveau patron de l’aviation », qui traite de l’extase de saint Joseph de Cupertino, travaille autant sur le haut que le bas :

« C’est pourquoi le saint qui tombe en extase tombe aux abîmes, flotte en-Haut, est lévité, gravite dans un transport, fuse et ne se possède plus. Tout au plus pousse-t-il un cri ou un dernier soupir. Il se laisse aller et coule comme une sonde au plus profond de la parole de Dieu. Il plane… »

Cendrars réactive ici l’altus latin. Philippe Lacoue-Labarthe nous rappelle que ce mot s’applique à la fois profondeur du haut et à la profondeur du bas [voir ici]. Ce vertige dans l’altus, on l’éprouve aussi bien à la contemplation des plafonds de Tiepolo, où l’on sélève autant que les figures angéliques semblent en train de dégringoler du ciel, jusqu’au très-bas.

Or Tiepolo, lui, nous fait décoller pour de vrai, et à coup sûr. « C’est évident, remarque Buisine, Tiepolo aurait adoré prendre l’avion et planer au-dessus des nuages. Toute sa peinture est fondamentalement aéronautique : elle n’a d’autre fin que de nous permettre de décoller. » Giambattista Tiepolo est sans doute un idéal candidat au titre de patron de l’aviation. Mais il en est un autre, que Cendrars néglige, sinon méprise, lorsqu’il parle de « l’ennuyeux Paradis de Dante ». Il s’agit, avec Paradiso, d’une lévitation d’un autre ordre, de ciel en ciel. Botticelli en a esquissé la preuve irréfutable.