On envie ces écrivains à course de plume qui prennent leur récit un peu là où cela leur chante (et c’est sans doute une illusion), pour laisser filer la fiction — comprendre : pour la mener la où elle veut. Souvent cela semble hasardeux, impromptu, cahoteux et chaotique, sans fil conducteur, en apparence du moins. C’est ce qui se passe avec Un Privé à Babylone de Richard Brautigan, que je relis en traduction sur la ligne A. (Je me souviens l’avoir lu une première fois en prenant mon bain.)

Je suis seul dans la rame à lire. Je veux dire, un livre. Ce n’est pas la première fois. Jeudi dernier, tout de même, à cette heure-ci, vers 18h30, une jeune femme qui descendait à Baggersee lisait un livre de James Baldwin dans la collection « Du Monde entier » de Gallimard (je ne suis plus sûr du titre), affublé d’une étiquette d’une des médiathèques de l’Eurométropole de Strasbourg.

Les gens désormais lisent Proust ou Leopardi ou les articles du présent blogue sur leur téléphone de poche. La Recherche, dans la collection « Quarto », n’est guère maniable en tram, pas davantage que le Zibaldone. Il faudrait vraiment être un mufle réactionnaire technophobe pour reprocher à ces e-lecteurs leur mode de consommation culturelle. Et tu gagnerais à écrire plus concis sur le tien blogue, avec moins de parenthèses et d’incises.

Qu’on se rassure, notre besoin de bonne littérature est infini. C’est un appétit sans fin, insatiable, inextinguible. L’acribie des lecteurs happés par leur écran sur la ligne A est incontestablement un signe encourageant pour ce qui est de l’avenir du roman et, même, de la poésie et de la philosophie. Genres qui, à l’avenir, j’en suis sûr, continueront de trouver un lectorat toujours croissant sur téléphones de poche.

Autour de moi, je n’ai pas pris la peine de vérifier, je ne suis pas allé le leur demander, de crainte de les déranger, les gens lisent peut-être La Critique de la Raison pure sur leur dispositif cellulaire. Il faut de la concentration, pour lire ce texte de Kant, celui-ci en particulier. Mais les gens y arrivent très bien pourtant ici. Cela m’intimide, tant de sérieux et d’application. (Il aurait été plus juste, pensez-vous, de parler d’applications, au pluriel? Vous êtes de bien méchantes mauvaises langues.)

Le tram A est une grande bibliothèque en mouvement où, donc, je lis en ce moment, non pas Kant, excusez du peu, mais Richard Brautigan.

Le tram A mène à Babylone.

Un type vient d’entrer dans la rame, qui ressemble, justement, à l’auteur de La Pêche à la truite en Amérique. Même air de chien battu, et un peu drôle en même temps. Il émane de ce type une drôlerie dont on se sent coupable.

Dans n’importe quelle direction qu’on l’emprunte, la ligne A du tramway strasbourgeois vous mène à Babylone. C. Card, dans Un Privé à Babylone, nous parle justement de transports en commun, et de ses escapades rêveuses à Babylone :

Soudain, je me suis rappelé où j’étais et, comme un roi de la gâchette dans un film de cow-boys, ma main a fusé et a tiré le cordon pour faire s’arrêter l’autobus. Je l’ai attrapé juste à temps.

À quelques secondes près, je ratais mon arrêt.

Rêver de Babylone, ça comporte des risques.

Un faux calcul et vous vous retrouvez à des kilomètres de votre arrêt.

Heureusement, c’était mon dernier parcours en autobus, et bientôt je n’aurais plus à m’inquiéter de louper mon arrêt. Dieu merci. Une fois, je suis allé jusqu’au terminus en rêvant de Babylone; je n’avais pas assez d’argent pour revenir et le chauffeur n’a pas voulu me laisser voyager gratis, même quand je lui ai expliqué que je n’avais pas assez d’argent et que je lui ai menti, en lui disant que je m’étais endormi.

Dans sa préface à Un Privé à Babylone, le traducteur, Marc Chénetier, de cet hilarant pseudo-polar (hilarant, à condition d’aimer la blague lourde et grasse), Chénetier établit un rapide parallèle entre Brautigan et Boris Vian. L’histoire du privé C. Card semble il est vrai une variation sur « Arthur, où t’as mis le corps? », mais c’est aussi que la manière désinvolte de mener le récit fait penser à des ouvrages comme Conte de fées à l’usage des moyennes personnes ou à Trouble dans les Andains, peut-être pas les livres les plus connus de Bison Ravi, mais de fieffés exemples en matière de récit foutraque.

Vian et Brautigan savent conduire leur fiction ou, à mieux dire, se laisser porter par elle, selon des lignes en apparence indéfinies, sans grand souci de l’ordre du récit. Un peu comme s’il s’agissait d’écriture automatique, mais appliquée à la composition narrative (K. Dick employait les baguettes de Yi King; Joyce, L’Odyssée; Lowry, Dante et le mescal; Faulkner, lui, quand il travaillait pour Hollywood, s’en remettait aux mânes du whisky exclusivement — à chacun ses trucs ou manies pour tâcher de réguler la fiction).

La fin de L’Automne à Pékin (roman que j’ai eu bien du mal à me procurer auprès d’un des libraires de la bonne ville de Saverne où je faisais mon lycée (années plutôt maussades, passons), à l’époque où je lisais tout Vian à la faveur de cette manière d’hypnose scrupuleuse que favorise l’adolescence, pour peu qu’elle soit anormalement mélancolique, mais j’ai tout de même fini par dénicher, avant même que ma Maison de la presse de Saverne m’en fournisse un exemplaire, une copie de ce livre de Vian (en « Pochothèque ») dont j’avais si ardemment désiré la lecture, sur un rayonnage du CDI de mon lycée, dans les combles de l’auguste bahut typique de la troisième République, avec son mouron à la pelle, ses marronniers, façon Notre Prison est un royaume (peut-être le moins mauvais roman de Gilbert Cesbron)), j’ai perdu le fil.

Le sosie de Brautigan vient de descendre, à l’arrêt Colonnes.

L’Automne à Pékin m’impressionnait grandement alors (aujourd’hui, beaucoup moins), pour son côté métafictionnel. Je n’avais pas encore lu Gide, ni rien d’autre de vraiment velu au plan formel. Ni ne savais grand-chose au sujet de la ‘pataphysique.

La posture d’avant-garde potache de Vian m’intriguait réellement. Il avait une manière bien à lui de rouler la langue, le matériau linguistique. Au-devant de lui, comme un scarabée bousier. Quelquefois, l’insecte roule avec son fardeau, passe par-dessus, mais cela fait partie du processus d’écriture, cette façon de se perdre dans l’élan, de se laisser aller dans l’élan qu’on imprime à la langue et, partant, au récit lui-même.

L’Automne à Pékin raconte l’histoire d’une ligne de bus, puis de la construction d’une ligne de train dans le mystérieux désert d’Exopotamie, qui pourrait bien être la Babylone où s’échappe C. Card, le personnage d’Un Privé à Babylone. La fin de L’Automne à Pékin est pour le moins ouverte. Le narrateur jette l’éponge face à la complexité de son récit :

La complexité de l’ensemble fait que tout ce qui peut […] arriver est vraiment, malgré l’expérience acquise, impossible à prévoir, encore plus à imaginer. Il est inutile de tenter de le décrire, car on peut concevoir n’importe quelle solution.

Chez Brautigan, le récit est obstinément maintenu à son degré zéro d’aventure, sans que cela soit poussif pour autant. La narration oscille entre le drolatique et le sordide, l’enquête piétine, C. Card fait presque de la peine :

Pourquoi la nana pleine de fric qui buvait de la bière avait-elle embauché ces trois truands pour voler le même corps que moi? Ça n’avait pas de sens. En faisant ça, ils avaient transformé toute l’affaire en comédie de cinéma muet où tout le monde se cogne dans tout le monde et où tous les personnages se cassent la figure; mais le résultat n’avait pas été si drôle que ça pour les truands qui se trouvaient à la morgue.

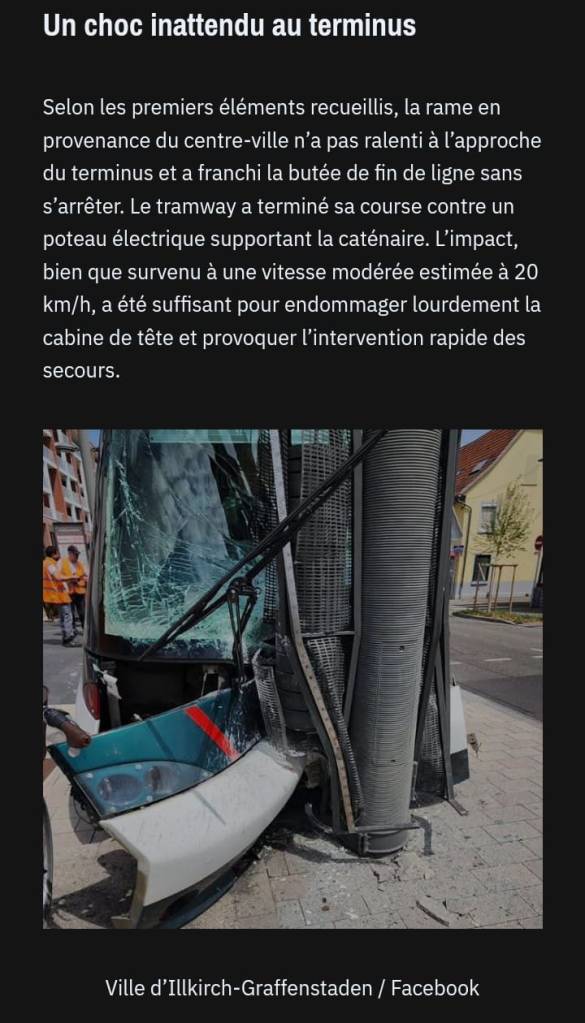

On a vu qu’il arrive à C. Card, perdu dans sa rêverie à Babylone, de manquer son arrêt de bus et de se retrouver au terminus de la ligne qu’il emprunte (suite à quoi le conducteur lui casse la figure). Je pense quant à moi que la ligne A du tram de Strasbourg, ligne où l’on lit indifférement Kant, Proust ou Leopardi sur son téléphone de poche, mène indifférement à Babylone, à Pékin ou en Exopotamie. On peut toujours rêver.