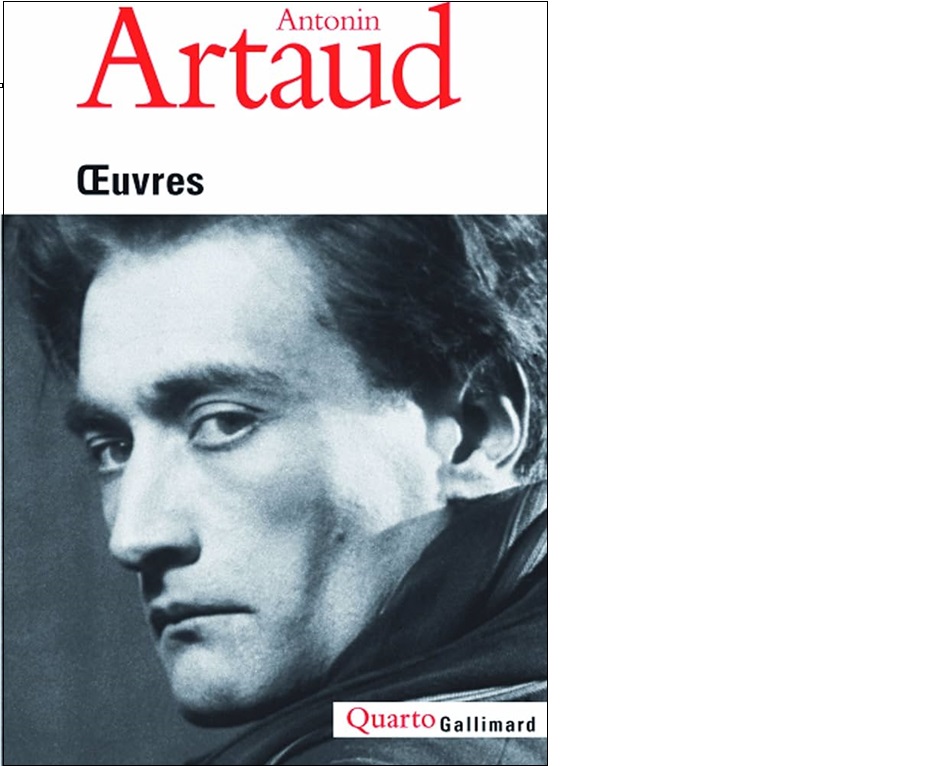

Le volume de la collection « Quarto » (Gallimard) rassemblant l’essentiel d’Artaud (sur la bagatelle de 1787 pages) est un extraordinaire outil de travail, on le sait. Il s’aventure un peu au-delà des œuvres réputées complètes (26 tomes, édités par Paule Thévenin), en cela qu’il propose quelques textes qui ne figurent pas dans ces volumes désormais difficilement accessibles. Ce choix de textes établi et annoté par Évelyne Grossman est bien davantage qu’une simple anthologie ; y figurent les écrits les plus importants d’Artaud, de L’Ombilic des Limbes jusqu’à Pour en finir avec le jugement de Dieu. Il s’agit donc d’un important ouvrage de référence, aussi maniable qu’indispensable.

Pour autant, les Œuvres complètes ne sauraient être éclipsées par cette somme. La traversée des 26 tomes (dont 2 sont doubles, soit 30 volumes en tout), pour éprouvante qu’elle puisse être, reste une expérience incomparable. On y apprend par exemple, dès le volume premier du tome premier, que Le Pèse-nerfs (1925) a en réalité connu deux versions. La première paraît le 1er août 1925. La seconde, en 1927. Particularité notable : quatre pages manquent à l’édition de 1927. Par la suite, on rééditera le Pèse-nerfs dans cette dernière version, sans évoquer ces quatre pages (que ce soit en « NRF/poésie » ou encore dans le Quarto), qui sont de très belles pages. Paule Thévenin ne peut que s’interroger quant à la disparition de ces pages d’une édition à l’autre, et l’on parle désormais du « premier » Pèse-nerfs, lequel s’oppose au Pèse-nerfs dont nous avons l’habitude (sans les quatre pages). Voici une de ces pages :

Une espèce d’incandescent désespoir, un désespoir sans pensée, ni parole ; je ne m’installai pas dans le désespoir. J’étais comme un point dans du rien et non pas en marge de la souffrance, mais à cette pointe extrême de la souffrance où il n’y a rien, hors d’une pensée qui fît bloc. Une espèce de désespoir transformable et glissant, écartelé de souffles contraires, une espèce de fuite insensée à travers l’âme où, de l’extérieur à l’intérieur, je sentais la résorption constante et l’évanouissement de ma pensée. Avec d’explosives lueurs, toute forme se rétractait. Et j’avais comme l’idée de la forme et la netteté évidente de la pensée, mais sa consistance rentrait en moi, disparaissait avec elle. Et quelque appel que je lançasse, vers les profondeurs intactes de mon moi, cet appel était rongé à sa base, l’appel pour ramasser ma pensée. Je n’avais pas encore commencé à penser.

On lira les trois autres, qui sont de même eau, dans le volume second du tome premier des Œuvres complètes.